Chaque année, le 11 avril marque la Journée mondiale de la maladie de Parkinson, une occasion essentielle pour sensibiliser le grand public à cette pathologie neurodégénérative qui touche des millions de personnes à travers le monde. Cette journée, instaurée en hommage à James Parkinson, médecin britannique qui a décrit la maladie en 1817, permet de mettre en lumière les défis rencontrés par les patients et les avancées scientifiques dans la recherche d’un traitement. Comprendre la maladie de Parkinson, ses symptômes, ses causes et les solutions existantes est un enjeu majeur pour améliorer la qualité de vie des personnes concernées.

Qu'est-ce que la maladie de Parkinson ?

La maladie de Parkinson est une affection neurodégénérative qui affecte le système nerveux central, notamment en réduisant la production de dopamine dans le cerveau. Elle provoque des symptômes moteurs tels que des tremblements, de la rigidité musculaire et une lenteur des mouvements. Ces symptômes sont accompagnés de troubles posturaux, augmentant le risque de chutes. Bien que la cause exacte reste inconnue, des facteurs génétiques et environnementaux semblent jouer un rôle. Il n'existe pas de traitement curatif, mais des médicaments permettent de soulager les symptômes et d'améliorer la qualité de vie.

Quels sont les symptômes les plus courants de la maladie de Parkinson ?

La dégénérescence des cellules nerveuses débute bien avant l'apparition des premiers symptômes visibles. Les spécialistes estiment qu’il peut s’écouler jusqu’à 12 ans avant que la maladie ne se manifeste clairement. L’évolution des symptômes varie selon les patients, et lors du diagnostic, une distinction est faite entre symptômes principaux et secondaires.

Symptômes principaux de la maladie de Parkinson

- Bradykinésie (lenteur des mouvements)

- Immobilité

- Tremblements

- Rigidité musculaire

- Altération des réflexes posturaux

Symptômes secondaires de la maladie de Parkinson

- Troubles sensoriels (perceptions erronées, troubles visuels)

- Perte de l’odorat

- Troubles du sommeil

- Dépression, anxiété

- Troubles de la mémoire

- Dysrégulation thermique et troubles circulatoires

- Troubles digestifs (difficulté à avaler, excès de salivation)

- Dysfonction érectile

Quelles sont les causes de la maladie de Parkinson ?

Dans la maladie de Parkinson, certaines cellules nerveuses du cerveau dégénèrent progressivement, bien que les mécanismes exacts à l’origine de ce processus restent mal compris. Les neurones communiquent entre eux grâce à des substances messagères, notamment la dopamine, l'acétylcholine et le glutamate, qui jouent un rôle clé dans le contrôle des mouvements. Ce système est finement régulé, mais la mort des cellules neuronales perturbe l'équilibre de ces neurotransmetteurs, altérant ainsi la transmission des signaux et entraînant des troubles moteurs.

Les causes précises de la maladie ne sont pas encore établies, mais plusieurs facteurs de risque sont suspectés, notamment des prédispositions génétiques, des influences environnementales, le vieillissement et certaines infections virales. De plus, des recherches suggèrent qu’une inflammation chronique du système nerveux central et une dérégulation du système immunitaire pourraient accélérer la progression de la maladie.

Inflammation et dysfonctionnement immunitaire dans la maladie de Parkinson

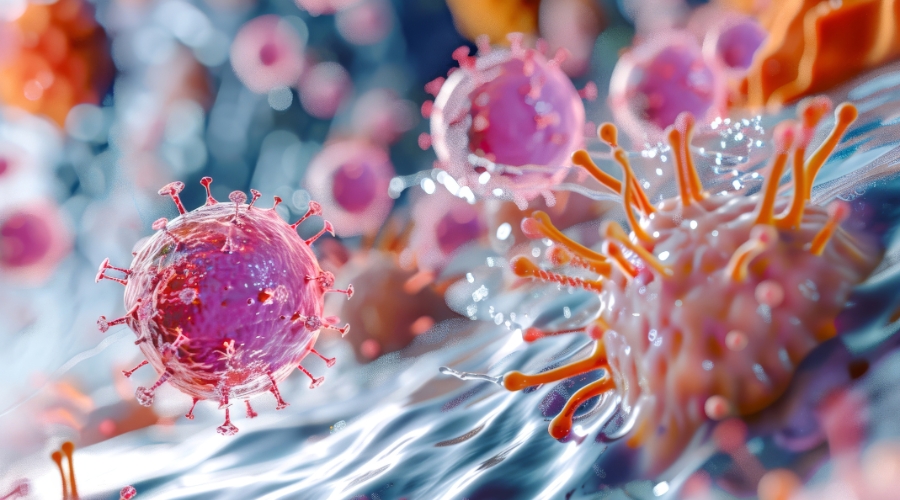

Le cerveau est constitué de neurones et de cellules gliales, dont la microglie, les astrocytes et les macrophages, qui assurent une fonction immunitaire en détectant et en éliminant les agents pathogènes. Bien que le système immunitaire circule dans l’ensemble du corps via la circulation sanguine, le cerveau est protégé par la barrière hémato-encéphalique, une structure sélective limitant l’entrée des substances immunitaires.

Des études post-mortem ont révélé une activation excessive de la microglie chez les patients atteints de Parkinson, suggérant un lien entre l’inflammation et la maladie. Lorsque la microglie détecte des anomalies, comme l’accumulation de protéines toxiques, elle déclenche une cascade inflammatoire impliquant la production de médiateurs inflammatoires et l’activation des cellules T. Si cette réponse reste contrôlée, elle protège l’organisme, mais un excès d’inflammation peut endommager les neurones et aggraver la maladie. La régulation des processus immunitaires est donc un enjeu clé dans la prévention et le traitement de la maladie de Parkinson.

Options de traitement pour la maladie de Parkinson

Bien qu’aucun traitement curatif ne soit disponible, les thérapies actuelles permettent souvent aux patients de conserver une bonne qualité de vie. La prise en charge doit être personnalisée en fonction de l’évolution de la maladie et repose sur une combinaison de traitements médicamenteux et de soins complémentaires. Parmi eux, la kinésithérapie, l’orthophonie, la thérapie par le mouvement et le soutien psychologique jouent un rôle essentiel pour préserver l’autonomie et le bien-être des patients.

La micro-immunothérapie : un espoir pour la maladie de Parkinson ?

La micro-immunothérapie pourrait ralentir la progression de la maladie en modulant la réponse inflammatoire. Cette approche utilise des cytokines et des acides nucléiques administrés en très faibles doses pour restaurer un équilibre immunitaire sain et limiter l’inflammation chronique. En complément, elle pourrait également aider à réduire la dépression souvent associée à la maladie, en rétablissant l’harmonie entre le système immunitaire, nerveux et hormonal, améliorant ainsi la qualité de vie des patients.

Références de cet article

- X. Su et HJ Federoff, « Réponses immunitaires dans la maladie de Parkinson : Interaction entre les systèmes immunitaires central et périphérique », Biomed Res. Int., vol. 2014, numéro d'article : 275178, 2014.

- R. Lee Mosley, Jessica A. Hutter-Saunders, David K. Stone et Howard E. Gendelman. Inflammation et immunité adaptative dans la maladie de Parkinson. Source froide Harb Perspect Med. janvier 2012 ; 2(1) : a009381.

Êtes-vous un professionnel de santé ?